路德·那爱德,1879年6月8日出生于美国爱荷华州南普维尔北部特区,曾就读于伊利诺斯州市西北大学和马里兰州巴尔的摩市的约翰·霍普金斯大学,先后获学士、硕士学位。1906至1910年,先后在美国的两所大学任教。

路德·那爱德的中国之旅是从1910年7月7日开始的。

一

1910年6月,路得·那爱德与大清国四川高等学堂签署了来该校任教的合同,正在伊利诺斯州德克勃市伊利诺大学任助理教授他获得“到中国成都之行”的机会。8月从美国出发,途经日本到达上海,后溯长江而上,于10月抵达成都。他在四川高等学堂里教授算学、化学、地质和矿物学。

当时兴办新式学堂在中国蔚然成风,仅四川就有7000多所,位居全国第二。路德·那爱德任教的四川高等学堂是当时全川最高学府,也是近代西南地区第一所文理科兼设的综合性学府。从1902年开始,这所学校开始大量聘请外籍教师,人数高达学校教师总人数的一半以上。当时的外籍教师在这里受到了至高无上的礼遇,教师月收入超过300块银元,而路德·那爱德的月收入更是高达360块银元,比校长还要多。在那个年代,成都一个普通家庭一个月的生活费只需要1块银元,因此,那爱德对自己的生活非常满意。

他在给姐姐尤雯塔的信中不无兴奋地写道:“我喜欢这里的生活,它使人获得很客观的见解。能保住我周围的人,我感到很幸福。我想与其回去,倒不如待在这儿。如果我不能娶上一位我深爱的美国姑娘,我不介意在这儿住上8到10年。”

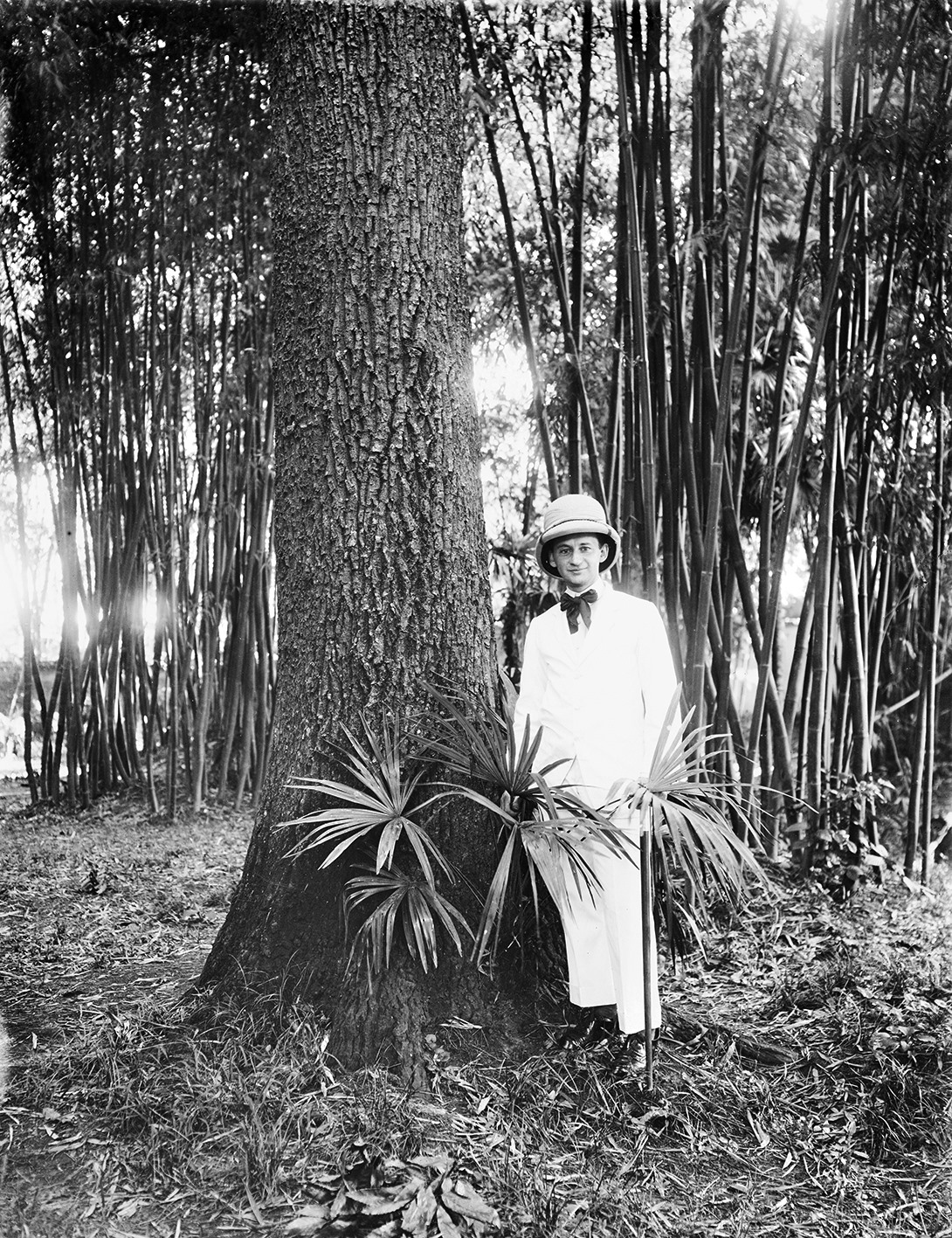

初到成都的那爱德,就像其他外国人一样,对这里的一切充满好奇。

在此期间,出于对中国文化的热爱和对勤劳的老百姓的敬佩,这位胸怀抱负、精力充沛的美国人,在教书育人之余,常深入到成都市井及其周边地区,用他手中的那部老式干板照相机真实地记录下涉足之地的社会风貌、人文景观和自然风光。他拍摄的照片至少有上千张,可惜今天能收集到的只有340多张。

1911年2月,路得·那爱德被聘为四川高等学堂地矿部主任。夏季又受清政府邀请,对四川西部和甘孜、阿坝藏区做地质调研工作。除了采集和拍摄岩石标本工作之外,他还从两个不同的角度拍摄了叠溪重镇的全景照片。这里就是后来1933年发生7·5级大地震从而形成的堰塞湖——叠溪海子。

一个世纪前,年仅31岁的那爱德在叠溪的群山里按下快门的时候,他无从预知22年后将在这里发生的巨大灾难。这两张照片因此成为叠溪古镇留给我们的世纪绝照,是反映叠溪古镇全貌最完整、最有价值的照片。

1933年,它永远地从我们的视野中消失了。

二

就在这次前往阿坝的途中,那爱德游历了都江堰。

在都江堰,他关注的焦点是水利工程都江堰浇灌与滋润的川西农事。一到都江堰,他便被这里繁忙的农事所感染。一眼望去,所见的是岷江两岸梯田层层,坡地毗临,秋收之后的山坡上,池塘与冬水田内水清盈盈。他站在灌县(今都江堰市)西北高坡上拍下了《岷江两岸的层层水田》。

同时拍下的还有《水田薅秧》。从照片上可见烈日当空,薅秧的农民赤膊下田,围上围腰,手足并用地在田中稻秧间踢扒泥土,踢拔稗、草,默默劳作。《农闲放牧》照片上冬日里的农家庭院周围树木葱郁,房舍大门规整清洁,庭前农田平坦,小丘上的杂草、灌木尚未枯凋,牵着温顺水牛的农妇口衔叶子烟杆神态悠然,十足的川西风情。《菜园茅屋》照片中的农舍土墙篾壁,稻草覆顶,典型的川西农家形制,极有地方特色。屋前是菜地,且苗壮叶茂。

《春天祭牛》展示的则是川西乡镇一次祭牛活动的场景。

每年立春前后,当地农民常用纸、泥土或木竹制成“耕牛”放置在村头、场坝或屋旁,供人礼拜,称为“打春牛”。照片中那只被乡民围在中间的道具牛,头硕体肥,耳尖目圆,呈非牛非马之相,显然出自当地农民之手,而非专门工匠所为,朴拙可爱。“打春牛”活动最后通常是将“牛”打碎,其碎块皆为参与祭祀的民众捡走,有的地方还分给参与者每人一块现宰杀的生牛肉。

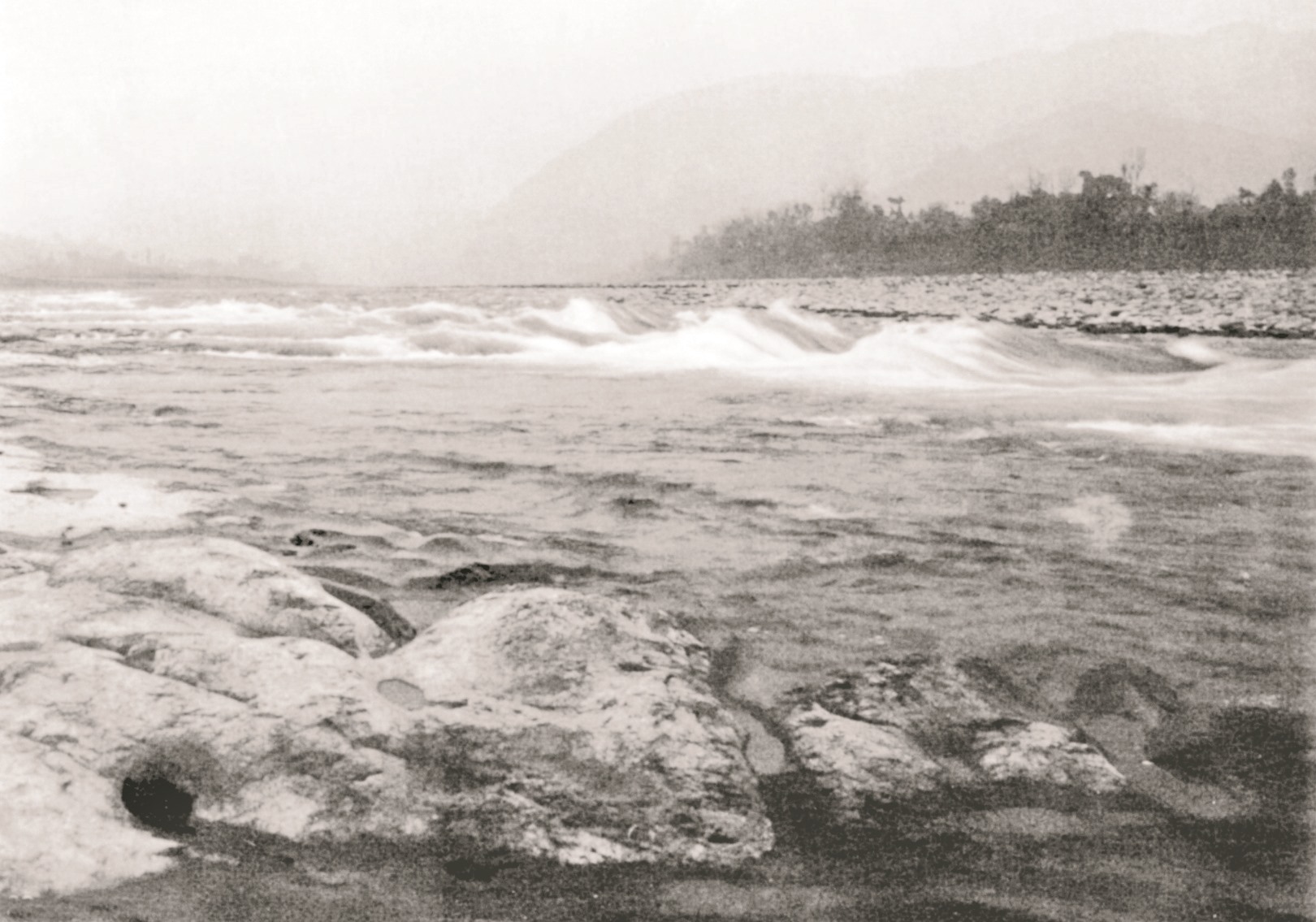

在都江堰水利工程旁,那爱德还拍摄了《滔滔江水》,夏天岷江水位上涨,浪涛如雪,挟雷霆万钧而来。

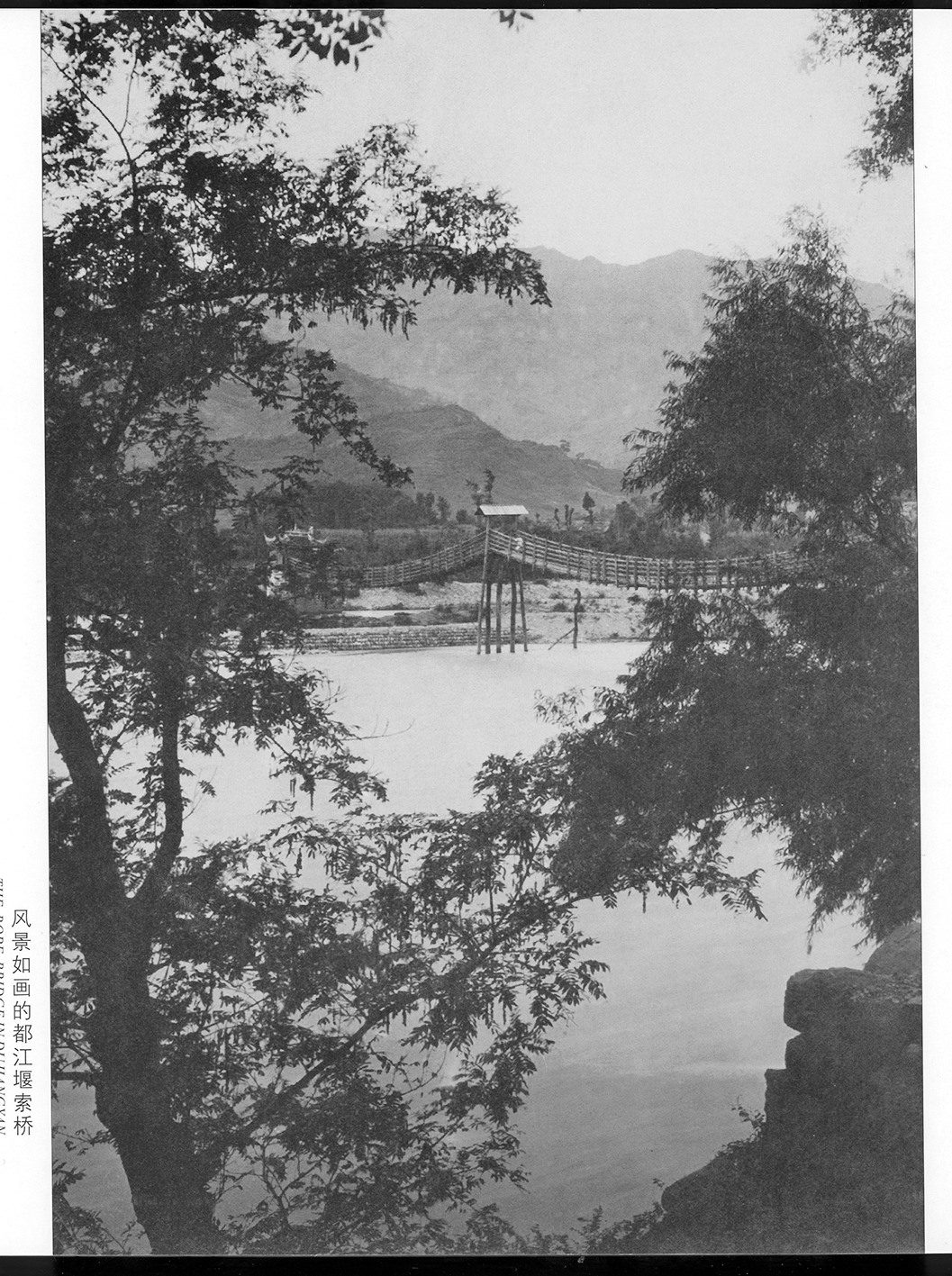

《都江堰安澜索桥》画面中未见猛兽般的岷江激流和两岸的险岩断崖,却是一段风平浪静的河流和在树叶掩映中静静悬挂着的索桥,整个画面洋溢着一派祥和恬静的气氛,像是一幅淡淡的田园水墨画。

在都江堰,那爱德还拍了一张《巍峨二王庙》,实际上是二王庙一角。

三

1913年4月19日,路德·那爱德在成都去世。令人吃惊的是,在这短短1000多个日子里,他经历了中国漫长历史中一段最重大的变革,那就是大清朝的灭亡和中华民国的建立。那爱德有着科学家的头脑和艺术家的心灵,在别人认为平凡的景物中,他却发现和挖掘出美好的东西,并用老式干板照相机精确地记录下来,让100年后的人们,依然能从那些层次分明的黑白照片中看见都江堰之美。(王国平)